各位网友好,小编关注的话题,就是关于为什么单音节是基本形式的问题,为大家整理了4个问题为什么单音节是基本形式的解答内容来自网络整理。

单音节加more的形容词

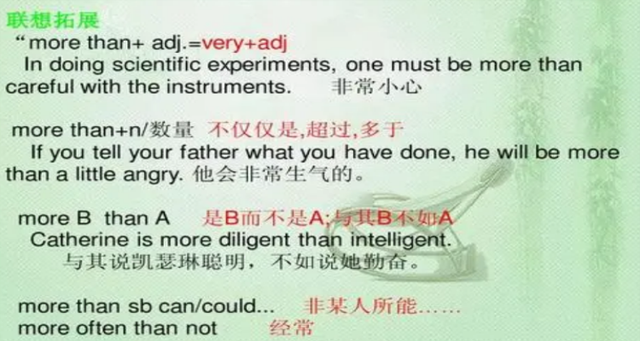

对不同事物的同一性质进行比较时,如果是单音节词,其比较级是在其词尾加-er,但若所比较的是同一事物的两种不同性质,无论单音节词还是多音节词,在结构上都必须采用more...的形式。单音节的比较级前面不加more。

英语里形容词与副词有三个比较等级,即原级(positive degree),比较级(comparative degree)和最高级(superlative degree)。

一般来说,表示“等于”时用原级

shy的名词形式为什么不是改y为iness

因为只有以辅音字母+y结尾的双音节词,才需要改y为i,再加ness。而shy是单音节词,所以它的名词形式不用把y改成i,再加ness。

相应的,以y结尾的单音节名词,例如boy, guy, Mary, 它们的复数形式也是直接在词尾加上s,不用改y为i,即boys, guys, Marys。

划分语素的方法有哪些

区分语素和词:

1、语素和词是不同级别的语言单位。

语素是语言中最小的音义结合体。语素不是独立运用的语言单位,它的主要功能是作为构成词语的材料。词是由语素构成,比语素高一级的语言单位。词是最小的能够独立运用的语言单位。

2、语素和词基本存在形式不同。

语素的基本形式是单音节,词的基本形式是双音节。

3、语素和词的表义程度不同。

语素的意义往往不太明确、固定,一般要在它所构成的词里才能明确体现出来。词的意义相对明确、固定,它的意义是各个构成成分所表示的意义融合,而不是简单地相加。

4、语素和词结构关系不同。

语素只有一个构成成分,而不论其音节数多少。词至少有一个语素构成,而这个语素必须是自由语素,词也可以由两个语素及更多语素构成,其中必须有词根,词里的各个构成成分结合较紧,不饿能随意拆离,不能扩展。

扩展资料

单音节语素和单音节词的区分问题,二者在形式上完全一致,例如"电"、"春"、"月"、"书",它们都是词,又都是语素,因为无论什么词,都必须是由语素构成的,离不开语素这个构成材料。

那么这里怎么区别词和语素呢?这主要是观察角度不同,如果我们着眼于最小的语音语义结合体,那么像上述语言单位就是语素,如果我们着眼于最小的能独立充当句子成分,那么像上述语言单位就是词。

例如"春",在"春在哪里?春在我们心中",春是词,是由成词语素构成的,在"春天在哪里?春天在我们心中","春"就不是词,而是构成词的材料,也就是语素。

语素和词不都是无法分别的,大部分词是双音节形式,而语素大部分是单音节形式,而单音节形式中的语素,只有成词语素与词有不同观察角度问题,不成词语素没有这个问题,比如"伟"、"样",就只能是语素,而不是词。

对联是从什么演化出来的

对联的起源与演变传说不一,多数说是由桃符演变而来的。这在东汉应邵所著的《风俗通义》里,已有记载。

有人认为,对联最早产生于晋代,还有人认为早再三国时,蜀中百姓便习惯于用红纸书写“泰山石敢当,百祟无禁忌”,“太公在此,诸神远避”一类压邪的话,贴在大门两旁,这就是最早原始的对联。

到了五代,桃符在意义上有了较大发展。据《宋史,蜀世家》记载,后蜀国王孟昶曾写过“新年钠余庆,佳节号长春”的话,这是对数史学家公认的我国最早的春联。自那以后,文人学士,用桃符题写春联视为雅事,逐渐成为风气。

对联被一代又一代的文人学者运用,逐渐成为诗歌的一部分。

现代文人学者将上千年历史的对联汇集整理,并在社会发餍史上,在汉语言学上有了多方面的开创和发展,增加了一些规则附加项,使之更加有趣味性和艺术性。不过就现今试行的《联律通则》还有待修改得更加符合科学性理论、符合逻辑概念。现今的对联承接了当初桃符式的模坯,但早已不是当初的语言意思表达的窄小领域范畴。已从原始桃符发展成为现在的:意境联、趣巧联、机关联和杂联。它将是汉语言学的一朵奇葩艺术品!

到此,大家对为什么单音节是基本形式的解答时否满意,希望为什么单音节是基本形式的4解答对大家有用,如内容不符合请联系小编修改。